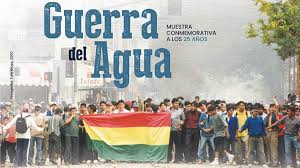

La Guerra del Agua, enmarcada en el contexto de la historia reciente de América Latina, representa uno de los conflictos sociales más significativos y emblemáticos de la región. Con su epicentro en Cochabambi, Bolivia, este enfrentamiento popular inauguró una nueva era de resistencia contra el neoliberalismo y las políticas de privatización. A través de la movilización social y la unidad de diversos sectores de la población, se lograron importantes victorias que desafiaron el modelo capitalista imperante en ese momento. No solo criticó la legitimidad del neoliberalismo, sino que también impulsó una organización social basada en la horizontalidad, donde la obediencia a los líderes no dominaba la narrativa, marcando un importante ciclo de lucha que se extendió durante los años 2000 y desembocó en la caída de varios gobiernos relacionados con la privatización.

Durante la Guerra del Agua, se unieron a la causa no solo los campesinos que dependían de sistemas de riego, sino también los vecinos de Cochabamba, quienes habían tomado la iniciativa de crear sus propios sistemas de abastecimiento de agua. Además, se sumaron los sindicatos más relevantes de la ciudad, todos ellos movilizándose en un contexto de creciente represión gubernamental que obligó al Estado a suspender los planes de privatización de agua potable, un proceso respaldado por el Banco Mundial. Esto puso de manifiesto la fuerza de la unidad popular frente a las decisiones del gobierno.

En las zonas del sur de la ciudad, los migrantes de los Andes, que ya habían construido sus hogares en la región, comenzaron a organizarse y crear sus propios sistemas de agua. A través de contribuciones comunitarias, estos grupos establecieron fuentes de agua subterránea, así como redes de distribución. Todo este esfuerzo se llevó a cabo en un contexto de absoluta solidaridad y sin fines de lucro, donde se tomaban decisiones de manera rápida y eficiente. Esta forma de organización y gestión comunitaria reflejaba un fuerte sentido de responsabilidad y pertenencia entre los miembros de la comunidad.

La administración de los sistemas de suministro de agua recayó en las manos de los habitantes de estas comunidades, quienes se encargaban de la gestión técnica, la capacitación y la búsqueda de expertos según fuera necesario. La práctica de rotación en los roles de liderazgo era común, dado que la población del sur contaba con antecedentes de vida en zonas rurales y mineras. Estas tradiciones comunitarias fueron fundamentales, ya que mientras los mineros aportaban su rica cultura sindical, los campesinos traían su cosmovisión solidaria.

El primer sistema de agua potable urbana fue establecido en 1990, y uno de sus fundadores, Fabián Condori, compartió su experiencia con quienes formaron parte de esta importante iniciativa. Con la guía de Óscar Oliveri, un líder destacado en la rebelión popular, se logró que cada familia aportara mensualmente recursos para herramientas y materiales. Don Fabián recordó cómo cada familia debía excavar un pozo de cierta profundidad, evidenciando el compromiso de la comunidad en la creación de sus propios medios de suministro de agua.

Durante tres años, el trabajo fue arduo, con 105 asambleas celebradas, una cada diez días. Sin embargo, los miembros de la comunidad no descansaban, regresando de sus labores diarias para participar en estas reuniones, lo que en ocasiones los dejaba exhaustos. En este contexto, se hizo evidente que la participación activa de las mujeres fue crucial para el éxito de estas iniciativas.

Por otro lado, los irrigadores, que eran agricultores con sus propios recursos hídricos, enfrentaron la necesidad de una organización regional para superar la fragmentación que existía entre ellos. Entre 1994 y 1998, esas asociaciones de riego desarrollaron una «guerra del pozo» en defensa de sus fuentes de agua, lo que resultó en un fortalecimiento notable de la organización y coordinación a nivel regional.

Cuando se decidió privatizar todo lo construido a lo largo de décadas, tanto campesinos como habitantes urbanos se unieron en defensa del agua y del derecho a la vida. Enfrentaron dos niveles de burocracia que compartían similitudes, destacando el papel fundamental de la democracia en su lucha. En abril de 2000, el coordinador del movimiento lideró bloqueos y manifestaciones, logrando una victoria contundente que resonó a nivel mundial. Este triunfo mostró que, a través de la organización y la decisión colectiva, se podían generar cambios significativos.

En años posteriores, la comunidad del Aymara en el Altiplano boliviano y la rebelión de diciembre de 2001 en Argentina marcaron momentos de reivindicación social. Los guerreros del agua comprendieron que no solo luchaban contra una opción de privatización estatal, sino que buscaron aumentar la propiedad comunitaria en la gestión del agua, alejándose de la dependencia del Estado. Este modelo de administración no se consideraba público en términos convencionales, y se reconfiguró el discurso sobre lo que significaba la propiedad, enfatizando que la gobernanza comunitaria podía ser efectiva sin la presencia de líderes o partidos. Este movimiento demostró que la gente organizada podía lograr triunfos extraordinarios.