El camino de Henry, David Thoreau, un estudiante muy destacado que asistió a la prestigiosa Universidad de Harvard, comenzó en la Escuela Pública de la Ciudad de Concord, Massachusetts, en el año 1837. Sin embargo, su experiencia como maestro fue efímera; solo permaneció dos semanas en el cargo. La razón de su rápida salida se debió a su fuerte postura en contra del castigo corporal, una práctica común en aquel entonces, que lo llevó a emprender largas caminatas en búsqueda de una metodología más humanitaria para educar a sus estudiantes. Las autoridades educativas, ante su resistencia y su enfoque poco convencional, lo catalogaron como «una amenaza para la disciplina escolar, en particular, y un peligro para el orden público, en general». Esta opinión no fue más que un anticipo de su vida poco convencional.

Tras esa breve experiencia, Thoreau exploró diversos caminos profesionales y existenciales. Era un hombre de múltiples facetas: topógrafo, fabricante de lápices, filósofo, poeta, viajero, activista civil y, sobre todo, un consumado escritor. Su legado en la literatura moderna es indiscutible y contiene un amplio repertorio de clásicos que aún resuenan con fuerza. Si bien su conexión con Ralph Waldo Emerson, a quien consideró su mentor y protector, fue fundamental en su desarrollo intelectual, Thoreau logró forjar su identidad literaria propia, convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes de su tiempo.

En 1845, Thoreau tomó la audaz decisión de aislarse en una cabaña solitaria que construyó con sus propias manos en el bosque que rodeaba el idílico Walden Pond. Este retiro tenía como principal objetivo concentrarse en su escritura, un deseo que lo llevó a experimentar la vida de una manera profundamente introspectiva. Poco tiempo después, el escritor Nathaniel Hawthorne lo describiría como «lo más cercano al paraíso que conozco». Sin embargo, en 1846, su compromiso con sus principios lo condujo a la cárcel, cuando se rehusó a pagar por seis años de impuestos, en protesta por la esclavitud y la guerra que el país libraba contra México. Su breve encarcelamiento fue resultado de una cooperación misional, ya que un benefactor anónimo pagó su deuda, permitiéndole continuar con su labor literaria y de pensamiento profundo.

Fue durante esta experiencia de «insurrección individual» que Thoreau elaboró uno de sus textos más emblemáticos, “Desobediencia Civil”, un tratado que galvanizaría a innumerables movimientos de no violencia en el siglo XX. Su estadía en el bosque no se limitó solo a redescubrir la naturaleza, sino que le permitió cuestionar su esencia y la presencia en su vida. La obra “Walden” fue el fruto de esa vivencia, hibridando una narrativa que no solo evocaba la vida en los bosques, sino que también instaba a una toma de conciencia ecológica. En cuanto a su riqueza filosófica y literaria, el poeta Robert Frost quedó impresionado, afirmando que era «lo mejor que hemos tenido en Estados Unidos».

Desde esa filosofía, Thoreau abordó la relación de trabajo y vida de manera singular, considerándola no simplemente desde el prisma de la economía política, sino explorando lo que él denominó «la economía de la vida». Ante el mundo del trabajo moderno, caracterizado por la producción masificada y la rutina desgastante, Thoreau planteó la necesidad de replantear cómo valoramos esos esfuerzos. Argumentaba que la inclinación por generar riqueza material nos hacía olvidar el verdadero costo: el tiempo y la vida misma que sacrificamos a cambio de objetos inanimados que, lejos de enriquecer nuestra existencia, «castran» nuestra voluntad. En este sentido, él sostiene que «el costo de una cosa es la cantidad de vida que se debe dar a cambio de ello, ya sea de forma inmediata o a lo largo del tiempo».

En lugar de evaluar el valor de algo únicamente en términos de dinero o utilidad, invitaba a reflexionar sobre cuánto de nuestra vida invertimos para adquirirlo. De esta manera, la búsqueda de bienes materiales se convierte en una trampa que exige más trabajo para satisfacer deseos que nunca parecen saciarnos. En consecuencia, la vida que realmente podría tener significado se desdibuja en la rutina del consumo y la producción, atrapándonos en un ciclo de trabajo que, al final, puede parecer más una condena que un beneficio.

Phillipe Gross destaca que esta reflexión separa claramente los beneficios genuinos de los materiales. Se plantea la pregunta de qué es lo que realmente vale la pena en la vida, ya sea a través de dar tiempo y amor a la familia, cultivar amistades profundas, cuidar nuestra salud o dedicarnos a nuestras pasiones desinteresadas. Gross apunta que este beneficio es, en esencia, cero desde una perspectiva comercial, ya que no hay nada que se venda ni se intercambie a cambio. No obstante, estas actividades, que a primera vista pueden parecer improductivas, son las que, a diferencia del trabajo ordinario en fábricas o oficinas, nos acerca a la esencia de qué significa realmente vivir.

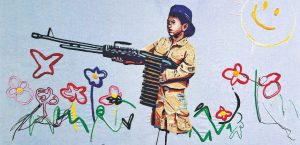

La vida moderna parece consumirnos mientras nos obliga a producir bienes u objetos que, en el fondo, requieren sacrificar lo más vital de nuestra existencia. La interrogante surge: ¿cuál es el propósito del trabajo si los frutos de nuestra labor nos despojan de la energía creativa e individualidad? Esto se hace evidente cuando nos realizamos en la dura realidad de que nuestros cuerpos han sido sometidos a un estado de conformidad, lo que nos lleva a preguntar: ¿qué exigen las corporaciones y las instituciones de nosotros hoy? La respuesta es la docilidad, tanto física como mental. En este contexto, la verdadera hegemonía del presente se manifiesta en esa sumisión que nos aleja de la autenticidad y del autogobierno que tanto abogó Thoreau.

13 de marzo de 2025