La reforma policial, una de las promesas centrales del gobierno de Gustavo Petro, también es uno de sus mayores desafíos. Este artículo examina cómo el discurso de la seguridad humana contrasta con las prácticas y resistencias dentro de la institución policial.

La institución policial ha sido históricamente un objeto opaco y escasamente explorado dentro de las Ciencias Sociales, tanto en Colombia como en el resto de América Latina, con contadas y valiosas excepciones. Esta falta de interés académico e investigativo ha contribuido, en alguna medida, a la reproducción de mitos institucionales y a la ausencia de debates públicos informados sobre el papel de la Policía en la consolidación democrática y la protección de los derechos humanos en la región. En muchos casos, la policía ha sido vista principalmente como un instrumento de control y represión, y no tanto como una entidad sujeta a escrutinio democrático, dificultando la emergencia de perspectivas críticas y la construcción de agendas de reforma participativas y abiertas.

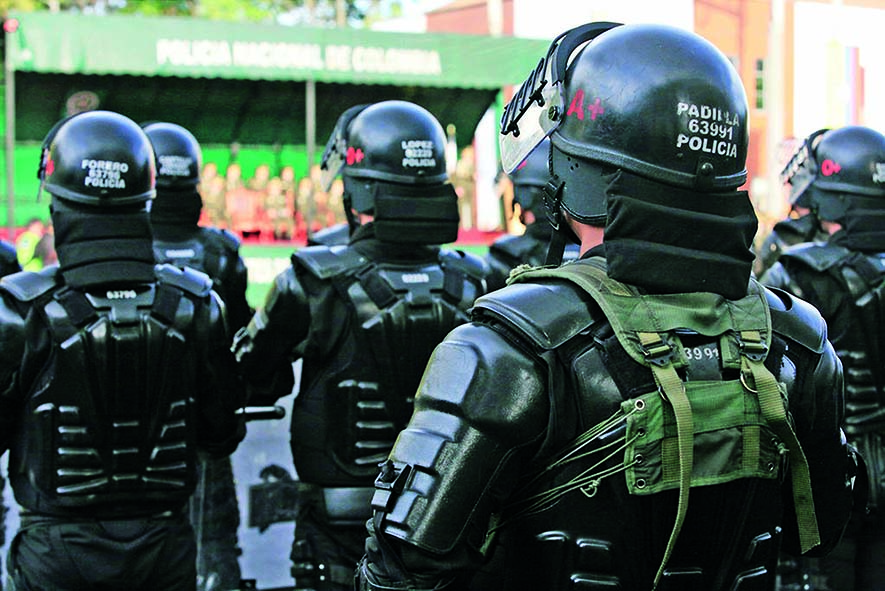

ta en América Latina en los años más recientes ha tensionado las relaciones entre estos nuevos actores políticos y las fuerzas policiales, tradicionalmente asociadas a lógicas de control social y el mantenimiento del orden heredadas de contextos de seguridad nacional, gobiernos autoritarios o conflictos armados internos. En la región, la Policía suele estar marcada por una cultura institucional fuerte y homogénea, con prácticas y valores afincados a lo largo de décadas. La resistencia interna a la transformación, la autonomía relativa de las fuerzas policiales y su histórica cercanía con sectores conservadores de la sociedad y el Estado han constituido obstáculos significativos para cualquier intento profundo de reforma.

En el caso colombiano, si bien la Policía Nacional ha experimentado transformaciones relevantes en años recientes –tales como la creación de nuevas instancias de control interno, el policiamiento comunitario, la adopción de discursos orientados a la protección de los derechos humanos y la consolidación del servicio policial–, los graves episodios de violencia institucional registrados durante el Paro Nacional de 2021 posicionaron a la institución en el centro del debate público y de la agenda política de reformas impulsada por el “gobierno del cambio”. Estos hechos no solo evidenciaron la persistencia de prácticas abusivas, sino también la debilidad de los mecanismos externos de control civil.

La administración de Gustavo Petro ha experimentado algunos avances, pero sobre todo ha enfrentado grandes vacíos en la formulación e implementación de reformas más profundas para esta institución. Las propuestas iniciales, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), reflejaron la complejidad política de transformar una entidad históricamente resistente al cambio desde afuera, así como la presión social por garantizar mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas. Los avances han sido parciales y los desafíos persisten, especialmente en lo que respecta a la democratización interna, el fortalecimiento del control ciudadano, la protección de los derechos humanos y la construcción de una seguridad ciudadana con enfoque territorial y participativo. Así, a pesar de la voluntad política expresada por el ejecutivo, la reforma policial –y, en particular, la discusión sobre qué tipo de policía existe, se necesita y hacia dónde se quiere transformar– sigue enfrentando resistencias y debates públicos y privados.

De la seguridad ciudadana a la seguridad humana: la apuesta del PND

La llegada de Gustavo Petro al gobierno supuso un cambio discursivo relevante en la forma de comprender la seguridad pública dentro de la política estatal colombiana. Aunque el concepto de seguridad humana no es novedoso –emerge en los años noventa en el ámbito internacional, impulsado por organismos multilaterales como la ONU–, su incorporación en el PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida” marcó un giro importante. En este documento, la seguridad humana se definió como un paradigma de defensa integral de la vida, la dignidad y los derechos humanos de todas y todos. Discursivamente, esta apuesta reconocía que la inseguridad –tanto la derivada de delitos comunes como la asociada a dinámicas de alta criminalidad con múltiples actores armados ilegales– tiene raíces estructurales, diversas y multidimensionales.

Así, el PND advertía que estos fenómenos no pueden ser abordados exclusivamente mediante el uso de la fuerza estatal o el simple aumento del pie de fuerza en las instituciones de seguridad. Por el contrario, se requería una mirada más amplia, que entendiera la seguridad como un derecho y no solo como un asunto de orden público o control social. En el eje de la seguridad humana, el gobierno Petro propuso una transformación profunda del servicio de policía, orientándolo hacia un modelo preventivo y comunitario, con énfasis en el respeto de los derechos humanos y la proximidad con la ciudadanía, un cambio que implica dejar atrás la visión tradicional de la Policía como fuerza reactiva y centrada en el control, muchas veces vinculada al conflicto armado interno, para consolidarla como una institución garante de la convivencia y la prevención de conflictos sociales y comunitarios, especialmente en territorios históricamente afectados por la violencia y la exclusión. Pero esto fue más visible en el discurso que en la práctica cotidiana.

Además, el PND subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana en los asuntos de seguridad. Partía de la premisa que la legitimidad policial y su capacidad para responder a las necesidades sociales dependen, en buena medida, de la apertura a la vigilancia social y al escrutinio público. Por ello, se plantearon estrategias como la creación de observatorios ciudadanos, la promoción de veedurías y la consolidación de espacios de diálogo entre la policía y las comunidades. Estas iniciativas buscaban no solo aumentar la transparencia institucional, sino también permitir que la sociedad civil participara activamente en la construcción de políticas de seguridad más democráticas e incluyentes.

Un aspecto particularmente relevante del PND fue el enfoque de la seguridad humana como espacio de articulación entre las políticas de seguridad y las políticas sociales y ambientales, bajo un enfoque territorial. El documento reconocía que los problemas de inseguridad no pueden ser enfrentados únicamente desde la perspectiva policial o punitiva, sino que requieren respuestas integrales que consideren las desigualdades estructurales, el acceso a derechos básicos y la protección de los ecosistemas de la vida. Por ello, se propuso coordinar acciones y políticas intersectoriales, priorizando intervenciones en educación, salud, empleo y medio ambiente, especialmente en regiones rurales y urbanas marcadas por los altos niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, aunque el cambio discursivo y la apuesta por otro tipo de intervenciones en materia de seguridad resultaron evidentes y significativos, la experiencia internacional demuestra que las transformaciones policiales profundas son procesos complejos, que exigen acuerdos políticos estructurales y sostenidos en el tiempo. Chile, Uruguay y más recientemente México, muestran que no basta con modificar reglamentos o introducir nuevos discursos sobre derechos humanos.

Es fundamental transformar las instituciones desde adentro, sobre todo, los procesos de formación, tanto en la capacitación técnica como en la sensibilización ética, especialmente entre los policías de base, quienes son los que cotidianamente interactúan con la ciudadanía. Lamentablemente, durante los primeros años del gobierno Petro, este componente formativo y de transformación cultural estuvo lejos de cumplirse en la práctica. La Policía es una institución compleja, con múltiples escenarios de acción y fuertes resistencias internas, sobre todo en la oficialidad. Por tanto, el proceso de reforma gubernamental propuesto requería persistencia, negociación, articulación institucional y acuerdos de voluntades políticas de todos los actores involucrados. Sin embargo, estos elementos no estuvieron plenamente presentes en los escenarios de discusión sobre el modelo, el servicio y la transformación policial.

El resultado fue una brecha entre el discurso innovador y la verdadera implementación en la práctica: aunque las propuestas del gobierno lograron instalar un lenguaje renovado y una narrativa centrada en derechos, convivencia y prevención, su materialización, enfrentó muchísimos obstáculos. En la práctica, persistieron dinámicas institucionales y culturales arraigadas a su interior, así como también un escaso conocimiento desde los sectores progresistas –hacedores de política pública– sobre lo que representa y significa la institución policial colombiana. A esto se sumaron, además, un desdibujamiento en la articulación interinstitucional, la falta de recursos adecuados para la formación y una débil participación de la sociedad civil en la vigilancia y co construcción de las políticas de seguridad. Como consecuencia, muchas de las acciones impulsadas desde el PND se quedaron en el nivel declarativo sin lograr transformar de fondo las prácticas cotidianas de la institución policial ni las percepciones de la ciudadanía respecto a su rol y legitimidad.

Del Esmad a los protocolos de control antidisturbios

El elemento del PND que mayor visibilidad e impacto generó en el imaginario colectivo fue la anunciada eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y su transformación en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). El Esmad, creado en 1999, representó el primer grupo profesionalizado de control de multitudes dentro de la Policía Nacional. Durante años, esta unidad se consolidó como el principal mecanismo de reacción y uso de la fuerza frente a la movilización social, particularmente dirigida hacia sectores sociales estudiantiles, comunidades indígenas y campesinado. A partir de 2019, y especialmente con la intensificación de las protestas hasta 2021, su accionar, los episodios de violencia institucional y la exigencia de su reforma adquirieron un lugar central en las agendas políticas y públicas, convirtiéndose en un espacio de tensión entre el Estado y los movimientos sociales.

En agosto de 2022, Petro anunció la “desactivación” del Esmad y la creación de la Undmo, con el objetivo de privilegiar el diálogo, la mediación y la protección de los derechos humanos en el manejo de la protesta social. De esta manera, el Gobierno y la Policía Nacional presentaron la “nueva unidad” como un giro significativo hacia la prevención y el respeto de las garantías ciudadanas, prometiendo intensificación en las capacitaciones en derechos humanos y protocolos diferenciados para la intervención en manifestaciones. Sin embargo, la transición –plasmada en decretos y resoluciones oficiales entre 2023 y 2024–, resultó ser más nominal que estructural: la mayoría de los efectivos, equipos, unidades móviles, perfiles del personal, procedimientos operativos básicos, se mantuvieron, ahora, bajo el rótulo de Undmo.

Esta continuidad ha generado críticas desde organizaciones sociales y expertos en seguridad, que señalan la falta de cambios sustanciales en la lógica de actuación y en la cultura institucional. Pese a esto, es importante destacar la discusión interna en la Policía Nacional y la apertura a la ciudadanía en el ejercicio y control del accionar policial de la fuerza en los espacios de movilización social. Aunque la Undmo ha declarado privilegiar el diálogo y la mediación en la forma de contener la protesta social, la persistencia en el uso y despliegue de armas potencialmente letales evidencia la continuidad de prácticas tradicionales en el abordaje de la movilización social. Si bien se ha registrado una disminución significativa tanto en la denuncia pública de casos como en la visibilidad de la violencia policial –particularmente en los grandes centros urbanos– diversos análisis coinciden en que el abuso institucional no ha sido erradicado, manteniéndose con especial incidencia en regiones rurales y periféricas del país. El cambio de denominación de la unidad, aunque constituyó un gesto político relevante, no se ha traducido en una transformación estructural de los métodos de contención ni en una revisión sustantiva del uso de la fuerza en contextos de protesta.

La Policía y su discusión en el Ministerio de Defensa

La viabilidad de retirar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa se consolidó como uno de los ejes centrales en el debate sobre la transformación policial durante este gobierno. A lo largo del primer año, este tema generó intensas discusiones en el ámbito público y privado, sin traducirse en cambios efectivos dentro de la estructura administrativa. La policía colombiana pertenece al Ministerio de Defensa desde 1953, en ese momento Ministerio de Guerra. La decisión de integrarla respondió, en parte, a la necesidad de profesionalizar la institución y, sobre todo, de despolitizarla frente a las complejas dinámicas del conflicto armado interno. Desde entonces y hasta bien entrados los años noventa, la jerarquización, la formación y el espíritu de cuerpo estuvieron profundamente marcados por una lógica militar, lo que consolidó una identidad institucional vinculada a lo castrense. Además, los hechos de violencia policial que comenzaron a estar en el debate de la agenda pública a partir de 2019 intensificaron esta discusión.

Su pertenencia al Ministerio de Defensa, como elemento heredado de las condiciones de violencia y conflicto armado en el país, la consolidó como un actor clave en lo administrativo y político al interior de esta cartera. En muchos países de la región, los cuerpos policiales dependen de ministerios civiles y se conciben como entidades orientadas prioritariamente a la protección de los derechos ciudadanos. En Colombia, la Policía ha permanecido en esta cartera, dificultando, para muchas voces críticas, su transición hacia una función eminentemente civil y no híbrida desde las condiciones de servicio prestadas a la ciudadanía. Para muchos sectores sociales y expertos, trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil era y es un paso fundamental para redefinir su misión, fortalecer los mecanismos de control externo y avanzar en la construcción de una policía cercana a la ciudadanía, que priorice la prevención, la mediación y la convivencia por encima de la represión y el uso de la fuerza.

La propuesta de trasladarla a un ministerio civil enfrenta y enfrentó resistencias significativas y desafíos estructurales de gran envergadura. En primer lugar, los altos niveles de criminalidad organizada, sumados a la presencia de actores armados ilegales en amplias regiones del país, han sido utilizados como argumento central para justificar la necesidad de mantener una estrecha coordinación entre fuerzas militares y policiales. Así, su adscripción al Ministerio de Defensa se percibe como una garantía para la articulación efectiva en operaciones conjuntas, especialmente en contextos donde las fronteras entre la seguridad interna y la defensa nacional tienden a difuminarse debido a la naturaleza híbrida de las amenazas y de las dinámicas de las violencias.

Además, existe una preocupación legítima en torno a la estabilidad institucional y la capacidad operativa de la Policía Nacional ante una eventual transición, toda vez que ha desarrollado, durante décadas una cultura organizacional y una estructura jerárquica híbrida entre lo militar y lo preventivo. Este legado se refleja en la disciplina interna y los procedimientos operativos, así como en la percepción social de la autoridad policial, que tiende a asociarse más con el ejercicio del control que con la prevención y la proximidad ciudadana. Cambiar esta lógica implica un proceso de transformación cultural complejo, que no se resuelve únicamente con un cambio de adscripción administrativa y que tiene múltiples efectos financieros, presupuestales y de articulación estatal. El debate fue abierto por el Gobierno del Cambio, pero sin impactos prácticos.

La experiencia de este gobierno revela que los discursos renovadores y las promesas de transformación institucional enfrentan una realidad mucho más compleja. La seguridad humana, la reforma policial y la transición hacia modelos más democráticos y participativos siguen siendo desafíos abiertos, marcados por inercias históricas, resistencias internas y limitaciones políticas y sociales. Mientras la brecha entre el discurso y la práctica persista, la construcción de una seguridad verdaderamente humana y democrática seguirá siendo una tarea pendiente en la agenda nacional.

- Abogada. Investigadora en temas sobre estudios policiales y de la cuestión criminal

SUSCRÍBASE!, y acceda a la totalidad de nuestra información.

La prensa autogestionada requiere miles de suscriptores/as para subsistir y ofrecer cada día mayor y mejor información.

Si tiene dificultades en el pago a través de: https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/search&search=B.

OTRAS ALTERNATIVAS DE PAGO